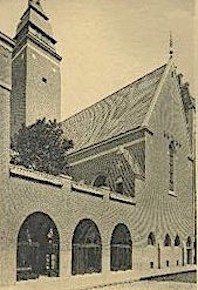

En 1907, la communauté suédoise de Paris, à l’étroit dans son modeste temple Sofia de la rue d’Ornano, trouve un terrain rue Guyot (aujourd’hui Médéric), le fait acheter par l’État suédois et organise un concours d’architecture entre quatre architectes français. Aucun projet ne donnant satisfaction, un second concours est lancé en 1911. Il est remporté par Gustav Adolf Falk (1882-1925), un jeune architecte de 27 ans prometteur et renommé, mais qui meurt à 43 ans. Il est l’auteur notamment de la restauration du palais Banérska à Stockholm qui accueille The Indepedent Old Fellow, la grande loge suédoise. Il est aussi l’architecte de l’église Saint-Olov à Skelleftea.Pour la réalisation de l’église suédoise de Paris, Falk a été assisté par l’architecte suisse Jean Naville et Achille-Henri Chauquet, architecte de la ville de Paris, tous deux associés et chargés de l’exécution. Ils établissent le projet définitif qui reçoit l’approbation du roi de Suède.(Naville et Chauquet réalisent en 1921 l’église protestante du XIXe arrondissement).

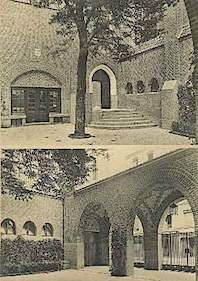

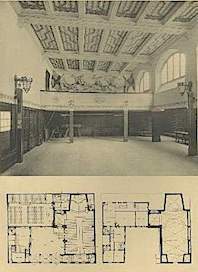

Le programme comprend à l’origine l’église luthérienne proprement dite, une grande salle de réunion qui peut aussi servir de salle de gymnastique et de salle de danses folkloriques, une bibliothèque, l’école suédoise de Paris et un dortoir pour abriter les Suédois nécessiteux de passage à Paris. Il faut ici insister sur le fait que pour les Suédois, leurs églises à l’étranger ont une vocation de refuge. Ce programme est réparti dans trois bâtiments qui déterminent une cour intérieure séparée de la rue par une galerie voûtée décorée de peinturesLe programme comprend à l’origine l’église luthérienne proprement dite, une grande salle de réunion qui peut aussi servir de salle de gymnastique et de salle de danses folkloriques (photo), une bibliothèque, l’école suédoise de Paris et un dortoir pour abriter les Suédois nécessiteux de passage à Paris. Les travaux sont exécutés en deux ans par une main-d’œuvre française et suédoise, une partie des matériaux étant importés de Suède (briques, marbres, granit, ferronnerie).

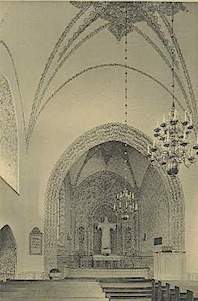

La décoration pariétale est confiée à un grand peintre, graveur et décorateur suédois Filip Mansson (1864-1933), inspiré par le mouvement Arts and Crafts. Il est chargé en 1914 de décorer la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Stockholm et est aussi l’auteur d’ensembles prestigieux (Gare de Stockholm et de Göteborg, palais de justice de Nyköping, de multiples églises, châteaux et hôtels de ville). Il remet au goût du jour des méthodes anciennes comme la peinture à la chaux, à l’huile d’œuf tempérée et son style reflète des interprétations symboliques, médiévales, orientales intégrées dans un design stylisé. Les nombreux emprunts historiques sont toujours refondés et traités d’une manière personnelle. Lorsqu’il intervient à l’église suédoise de Paris, il est déjà au sommet de son art et le traitement des plafonds en croisées d’ogives de la galerie qui longe la rue Mérédic est un enchantement qui révèle ses goûts pour les ocres, les terres d’ombre, les oxydes fer qui vont si bien avec la peinture à la chaux qu’il traite « al secco », plus rapide, plus fine dans les détails, mais moins durable que « al fresco ».

La décoration pariétale est confiée à un grand peintre, graveur et décorateur suédois Filip Mansson (1864-1933), inspiré par le mouvement Arts and Crafts. Lorsqu’il intervient à l’église suédoise de Paris, il est déjà au sommet de son art et le traitement des plafonds en croisées d’ogives de la galerie qui longe la rue Mérédic est un enchantement qui révèle ses goûts pour les ocres, les terres d’ombre, les oxydes fer qui vont si bien avec la peinture à la chaux qu’il traite « al secco ».? Filp Mansson fut secondé pour les fresques du chœur de l’église par deux autres peintres suédois : Bror Blückert et Erik Anderson.

L’église est inaugurée en avril 1913 en présence du roi Gustave V qui décora les trois architectes de l’ordre royal de Gustav Vasa.

Pour l’histoire, rappelons que le style romantique national suédois né à la fin du XIXe siècle, s’inscrit dans le sursaut nationaliste des pays scandinaves et avait pour objectif de développer un style exprimant le génie national face au géant russe. Ce style, qui prenait le contre-pied du gothique et du classicisme, s’appuyait sur des traditions constructives locales et sur l’histoire de la Suède. Il s’exprima surtout à travers des matériaux naturels tels que le granit, la brique et le bois. Les bâtiments le plus représentatifs de ce style, auquel se rattache l’église suédoise de Paris, sont : l’église de Masthugget à Göteborg et l’hôtel de ville de Stockholm construit à partir de 1903 par Ragnar Ostberg. L’église suédoise de Paris est l’unique représentation en France de ce style particulièrement élégant dont l’usage perdura une vingtaine d’années. Cette église, écrit l’historien de l’art suédois Henrik Lindblad, « nous transmet des valeurs affectives qui touchent aux racines et à l’identité ».

--> QUI ETAIT LUTHER ?