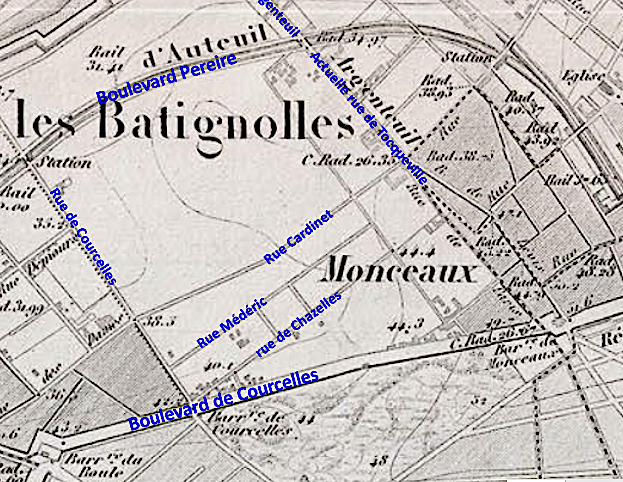

Sous l'Ancien Régime, l'actuelle plaine de Monceaux était un important lieu de chasse. En 1791, les habitants excédés par les ravages de leurs cultures que faisaient les animaux échappés des remises de gibier, détruisirent ces remises, symboles de l'Ancien Régime. L'agglomération resta peu peuplée avec 450 habitants à la Révolution française. Un plan-terrier de Clichy de 1780 indique des lieux-dits tels que Sainte-Catherine, Les Terres Rondes, Les Fosselles, La Terrasse, qui figurent sur les plans cadastraux de la première moitié du XIXe siècle. Un ambitieux projet de lotissement en 1837 de la Plaine Monceau n’aboutit pas et le territoire reste campagnard jusque 1854, date de l’ouverture du boulevard Pereire, première grande voie sur ce territoire, en liaison avec la création de la ligne d’Auteuil par les frères Pereire.

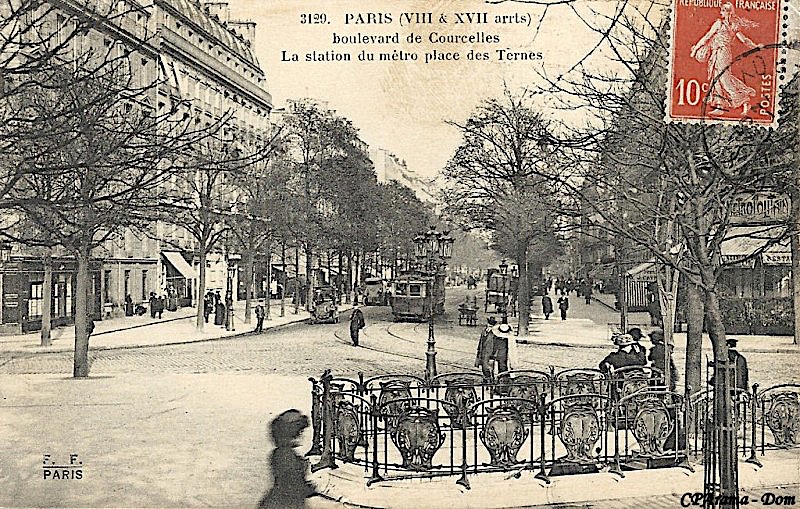

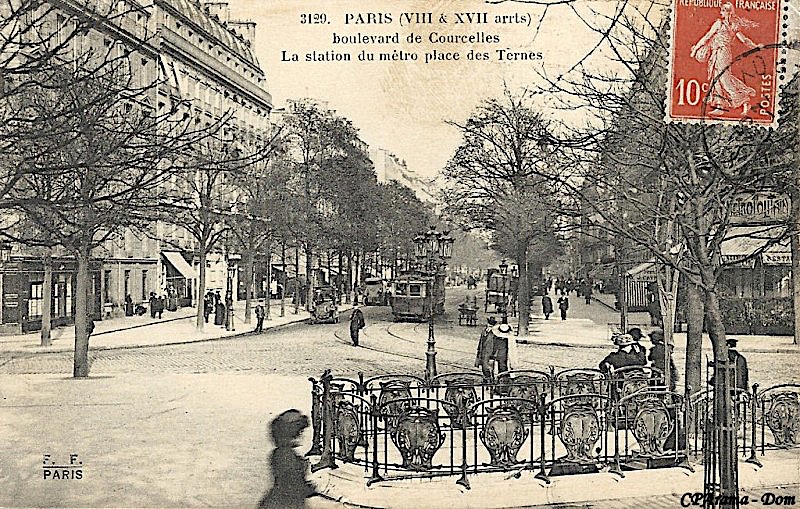

Le quartier Monceau restait à cette date un espace agricole quasiment sans construction entre l’enceinte fortifiée construite de 1841 à 1843 au nord, la route d’Asnières, actuelle rue de Tocqueville à l’est, le boulevard extérieur du mur des Fermiers généraux, actuel boulevard de Courcelles au sud et la rue de Courcelles à l’ouest. Dans la plus grande partie de ce quadrilatère, au nord de la rue Cardinet, aucune voirie n’était tracée en dehors de quelques étroits chemins ruraux sinueux. Aux marges de cet espace vide, des agglomérations s’étaient développées depuis 1825 : au sud-est le quartier des Batignolles ; au sud-ouest autour de la rue de Lévis centre de l’ancien hameau de Monceaux. Ces deux agglomérations forment en 1830 la commune des Batignolles-Monceaux détachée de celle de Clichy. Sa population passe de 7 014 habitants en 1831 à 44 094 en 1856.

La commune de Batignolles-Monceaux offre en 1853 une bande le terrains le long des fortifications entre la rue de Saussure et la porte Maillot à la compagnie de chemin de fer créée par les frères Pereire pour relier la l'embarcadère de la place de l'Europe à Auteuil (ligne d'Auteuil) à la condition de réaliser un boulevard de dix mètres de large de chaque côté de la ligne et une station au droit du pont Cardinet. La création de cette voie ferrée destinée en propriété à une desserte urbaine voyageurs, « quasi métro » avant la lettre, est un atout pour l'urbanisation de ce quartier. Avant cette date, des spéculateurs anticipant l’extension urbaine avaient acheté des terrains constituant ainsi une réserve foncière.

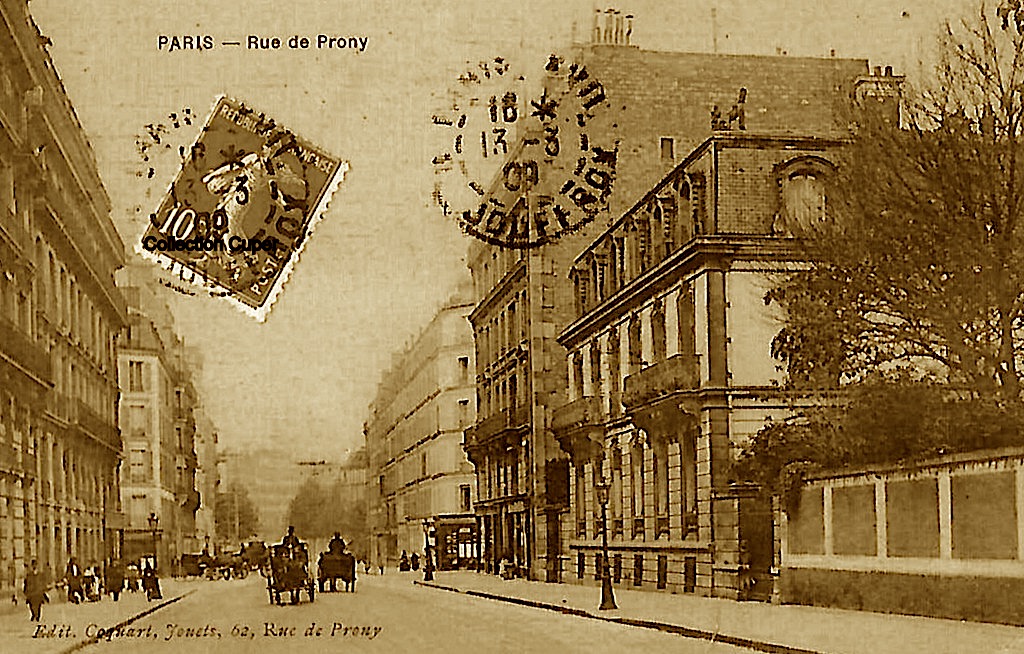

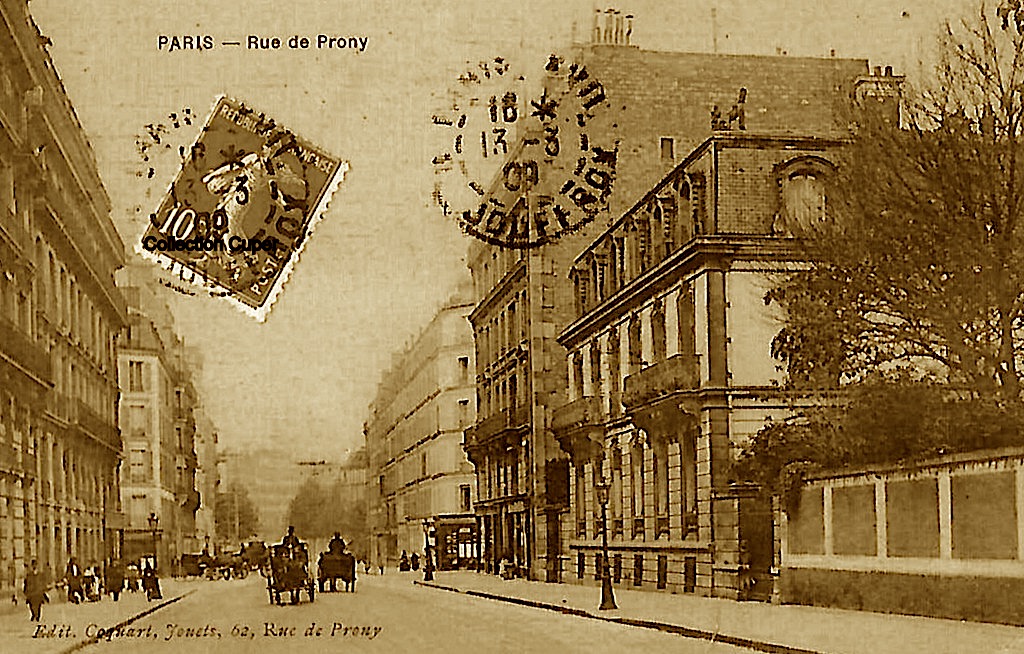

Après cette première ouverture, de grands axes sont planifiés par Haussmann en collaboration avec Émile Pereire, principal propriétaire foncier, dès la seconde moitié des années 1850, sur cette partie du territoire de la commune de Batignolles-Montceaux avant son annexion à Paris en 1860. Le quartier qui était dans les années 1850 le plus vide de l’ensemble de la petite banlieue annexée en 1860 par la Ville de Paris entre le mur des Fermiers généraux et l’enceinte de Thiers est celui où le plus grand nombre de voies sont ouvertes au cours du Second Empire. Après le boulevard Pereire (nord et sud) créé en 1854, l'avenue de Wagram, le boulevard Malesherbes et l'avenue de Villiers ouverts en 1859-1860, la rue Jouffroy en 1862, les rues Ampère, de Prony, de Romme (partie nord), Brémontier et Alphonse-de-Neuville, les avenues Niel et Gourgaud en 1866, le sud de la rue Rome et la partie du boulevard Pereire nord de la place Wagram à la rue de Saussure en 1869 constituent la trame du réseau complété par des voies secondaires tracées, à quelques exceptions près, entre 1872 et 1887. Les frères Pereire vendent par parcelles les terrains leur appartenant, notamment, de 1878 à 1884, ceux entre la place Pereire et l'avenue de Wagram avec obligation de construire une maison bourgeoise dans les six mois, interdisant ainsi aux acquéreurs la spéculation sur les terrains.

La Plaine-Monceau s'étant, pour la plus grande partie, construite sur des parcelles de lotissement au cours d'une période limitée au dernier tiers du XIXe siècle, le long de voies d'une largeur très supérieure à la moyenne parisienne, en grande majorité créées indépendamment d'un réseau antérieur, son architecture est l'une des plus homogène et des mieux conservées de Paris. Les immeubles de la deuxième moitié du XXe siècle ne sont que des éléments ponctuels insérés dans l'alignement et respectant le format du bâti environnant ou limités à la périphérie (au nord du boulevard Berthier sur l'ancienne Zone).

La Plaine-Monceau a conservé sa fonction voulue par Haussmann de quartier résidentiel destiné à la grande bourgeoisie. Les commerces et les services, très limités, sont implantés autour des principaux carrefours mais le quartier ne comprend aucun centre d'attraction. Des immeubles locatifs de type haussmannien sont construits dès la fin du Second-Empire le long des grands axes mais, dans les années 1860-1880, les hôtels particuliers sont le type dominant. Ces hôtels alignés sur rue sont, pour la plupart, de dimension relativement modeste, de 6 à 10 mètres de large avec une cour ou un jardinet en longueur à l'arrière. Au cours de la grande période d'urbanisation du quartier de 1875 à 1895, des ensembles d'immeubles sont construits par des sociétés telles que la Compagnie des immeubles de la Plaine-Monceau, la Compagnie du gaz ou par des compagnies d'assurance le long de rues tracées dans le cadre d'opérations de lotissement. Des maisons individuelles ou hôtels particuliers sont cependant encore construits jusqu'après 1900, principalement ruie de Prony et dans les rues environnantes.

C’est dans ce contexte géographique, urbanistique et immobilier de « ville nouvelle » que la paroisse Sofia décida d’acheter un terrain, rue Médéric, pour y construire une nouvelle église, celle que nous connaissons aujourd’hui.

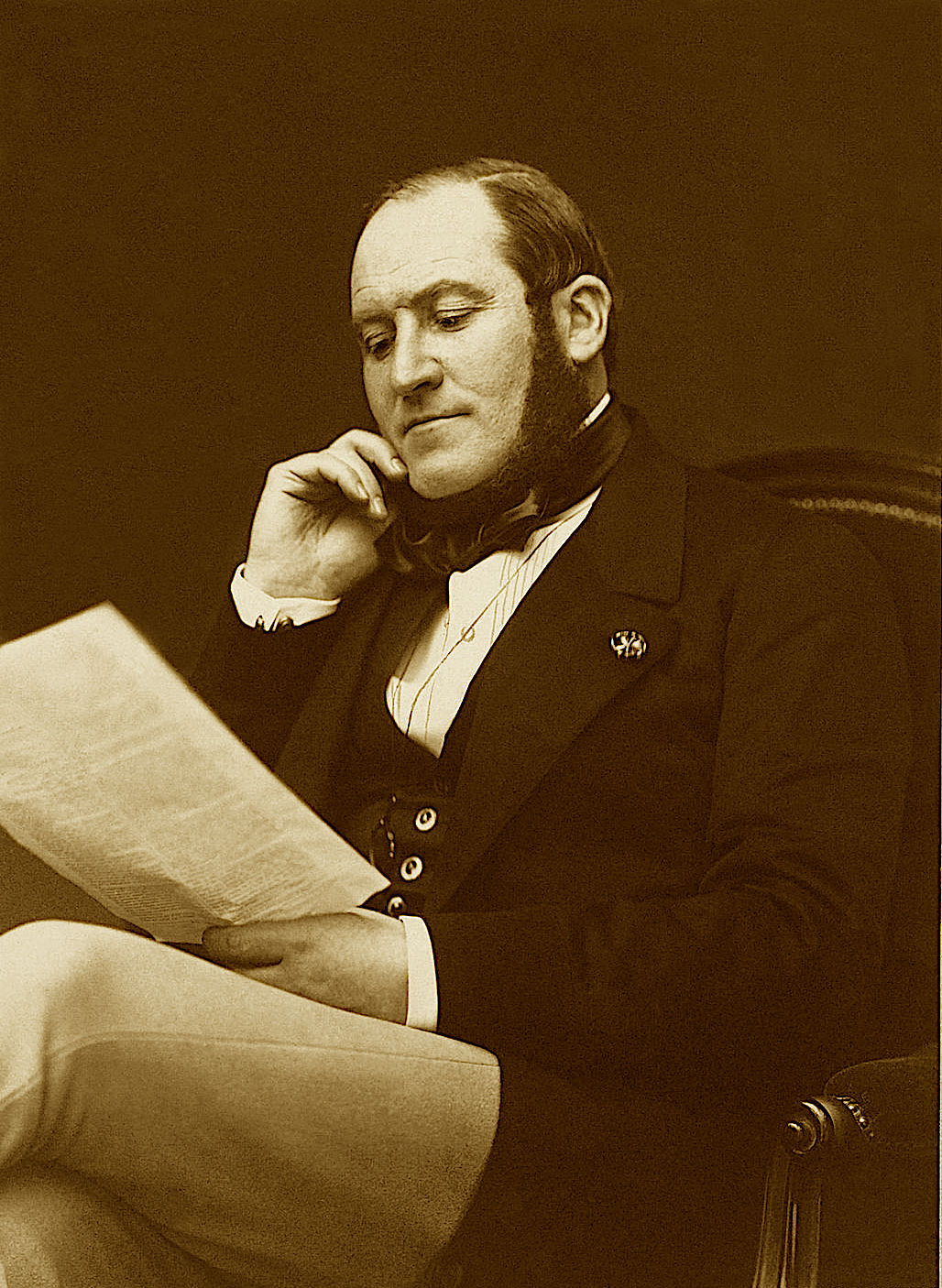

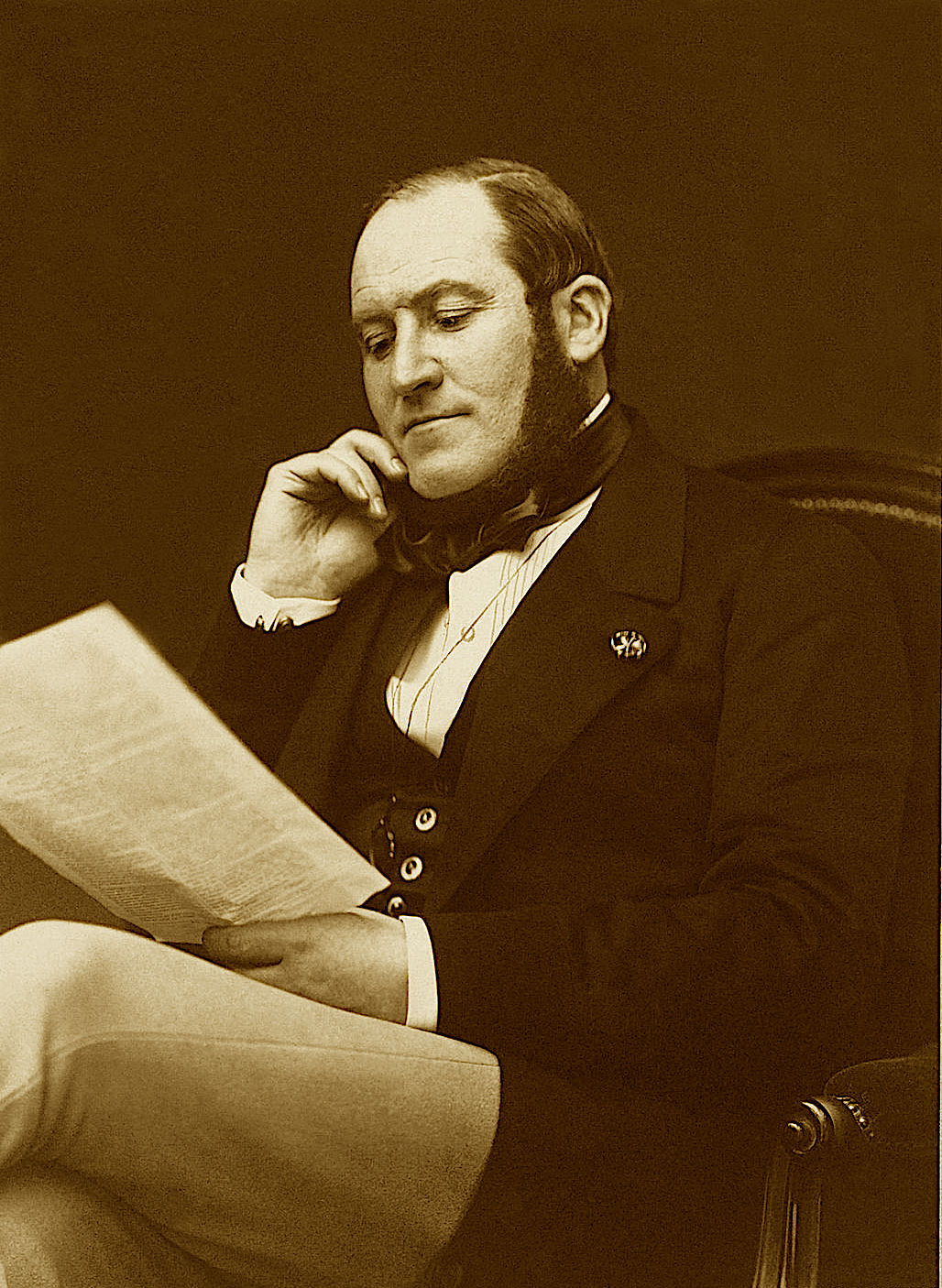

Georges-Eugène Haussmann, plus connu sous le nom de Baron Haussmann, était un ingénieur et urbaniste français, connu pour son rôle dans la reconstruction de Paris sous le Second Empire. Il a été nommé Préfet de la Seine en 1853 par Napoléon III et a dirigé les travaux de rénovation de Paris jusqu'en 1870. Ses réalisations les plus célèbres incluent l'élargissement et l'alignement des rues, la création de places publiques, la construction de monuments tels que l'Opéra Garnier et la création de nouveaux quartiers tels que le quartier de l'Opéra. Ses réalisations ont considérablement transformé l'apparence de Paris et ont eu un impact durable sur l'urbanisme de la ville.

En 1852, les banquiers Émile (1800-1875) et Isaac Pereire (1806-1880) fondent le Crédit mobilier, une société par actions destinée à aider les commerçants et les industriels dans leurs investissements. Ralliés quelques mois plus tôt au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, dont ils partagent les idées saint-simoniennes, ils étendent leurs activités aux chemins de fer, aux transports maritimes et à l'immobilier. Ils deviennent ainsi, sous le Second Empire, des acteurs majeurs de l'industrialisation et de la modernisation économique de la France.